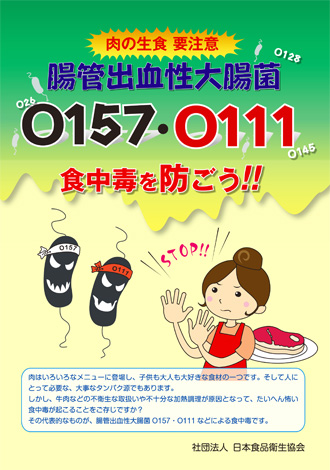

O-157の予防法【予防対策】には何をする必要があるのでしょうか?

O-157を消毒【除菌】するにはアルコールや加熱が有効か?

ではどのように予防していくのかを書いてまいります!

自分の身は自分で守りましょう!

自分と自分の大切な人のためにあなたが家族を守りましょう!

それでは最後までお付き合いください!

Sponsored Link

スポンサードリンク

O-157を知る事が予防になる!

予防するにも相手の事を分かっていないと

予防のしようがありません。

相手と言うのはO-157です。

O-157の正式名称は

腸管出血性大腸菌感染症O-157です。

略してO-157(おーいちごうなな)

これは細菌の一種です。

ウィルスと細菌の違い!

ノロウィルスやロタウイルスなどのウィルスとは違います。

サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などと同じ細菌になります。

ウィルスと細菌はどちらも

人間の体内に入り悪さをします。

しかし根本的に発症の仕方は異なります。

ウィルスは人間の腸の中で増殖し

細菌は食べ物の上で増殖します。

この増殖し方が大きく異なります。

それ以外に大きさや感染の仕方も異なります。

この辺が大きく異なりますね。

O-157はどこに存在している?牛は平気なの?

まずO-157がどこに存在しているのか?

それは家畜(牛や豚や羊)の大腸を住みかとしています。

(牛などはO-157を持っているが他の大腸菌群と同様

特に問題は無いようです。)

その大腸に存在するO-157は家畜の糞便と一緒に外に出て来ます。

家畜の糞便が水や土壌などにを汚染しその汚染水や汚染された土壌が

野菜などに付着してしまう訳です。

だから危険なのは肉だけでは無く野菜も危険ですね。

以前にカイワレ大根からO-157が検出されました。

あれは水耕栽培で水がO-157に汚染されていた為に起こりました。

野菜は生で食する事が多いのでその分危険ですね。

【O-157予防対策】

野菜を生で食する時には

野菜をしっかり洗い、出来れば食品添加物の次亜塩素酸100ppm【600倍】位で

10分、200ppm【300倍】で5分浸漬させて

しっかり水で流しましょう!

細菌が元気な温度とは?

細菌が元気に過ごせる温度は

5℃~57℃と言われており

更に危険な温度帯は21℃~57℃と言われています。

現在では温暖化の影響もあり

夏だけでなく春や秋にも注意が必要です!

(逆に冬になるとノロウィルスが活発になりますので

1年を通して食中毒事故は起こるという事です。)

【O-157予防対策】

細菌を増やすな!それは時間の問題!

細菌は急激に増殖します!

4時間ルールを守って下さい!

先ほど出てきた細菌が好む時間に20分置いていたら

細菌は2倍に増殖します。

4時間たった場合最近は細胞分裂を繰り返し危険な状態に

そこにO-157などの危険な菌があれば

食集毒を起こします。

4時間を目安にしましょう!

冷蔵保存すれば増殖スピードは抑えられますが

止める事は出来ません。(5℃以下ならほぼOk)

冷凍保存であれば止める事は可能です。

O-157感染症状

◆下痢、腹痛

感染者の約半数は、4~8日の潜伏期間ののちに、激しい腹痛を伴った水様便(水っぽい下痢)が頻回に起こり、まもなく血便(血液の混じった下痢)が出ます。

成人では感染しても、無症状だったり、軽い下痢で終わることが少なくありません。しかし、その場合でも便には菌が混じって排泄されていますので、家族に感染を広げないよう十分な注意が必要です。

◆発熱発熱があっても一過性で、高熱になることはあまりありません。

◆溶血性尿毒症症候群(HUS)★症状

蒼白(顔などの血色が悪くなること)、倦怠(全身のだるさ)、乏尿(尿の量が少ない)、浮腫(むくみ)が主な症状です。中枢神経症状〔傾眠(眠くなりやすい)、幻覚、けいれん〕なども起こります。

HUSは下痢、腹痛などが起こってから、数日~2週間後に起こります。

★HUSの3つの徴候

検査で以下の3つが確認されると、HUSの可能性が高いと考えられます。赤血球が壊れ貧血になります。

血液を固める働きをする血小板数が少なくなり、出血しやすくなります。

腎臓の働きが低下します。

◆脳症頭痛、傾眠、不穏、多弁(口数が多くなること)、幻覚などが予兆として起こり、数時間~12時間後にけいれん、昏睡が始まります。

http://www.med.or.jp/chishiki/o157/002.html

O-157感染経過とベロ毒素

O157感染症が怖いのは、O157が出す“ベロ毒素”が溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を起こすからです。これらは治療が難しい非常に危険な状態です。しかし、同じようにO157に感染しても、知らないうちに治ってしまう人もいます。成人のほとんどは、特別な治療を行わなくても、5~10日間で症状はなくなります。

症状がなくなったあとも、O157は1~2週間腸の中に残り、便の中にも出てきますので(排菌)、消毒などの予防は続けて行う必要があります。

O-157はベロ毒素を出す事を覚えておいて下さい。

そしてこのベロ毒素が人間に致命的なダメージを与える事も

頭に入れておいて下さい。

Sponsored Link

スポンサードリンク

O-157の予防まとめ【食品の購入・保存・調理】

O-157の特徴を知った上での予防の仕方を

書いて参りましたが、それ以外に下記の事にも注意して下さい!

O-157の予防【食品の購入・保存】

・食品の購入や保存にあたっては、O157をつけないよう、増やさないよう注意します。

・肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮なものを、表示のあるものは賞味期限をきちんと確かめて買うようにします。

・冷蔵や冷凍の必要な生鮮食品は、買い物の最後に購入し、できるだけ早く帰宅して冷蔵、冷凍します。

・冷蔵・冷凍する場合は、早く冷えるように、浅い容器に小分けにして保存します。

・肉汁や魚の汁がほかのものにつかないよう、ビニール袋に入れます。

・冷蔵庫や冷凍庫に食品を詰めすぎると、十分に冷えないことがあるので注意します。

・冷蔵庫は10℃以下(細菌の増殖がゆっくりになる)、冷凍庫は-15℃以下(細菌の増殖が止まる)に保ち、早めに食品を使い切るようにします。

・食品を直接床の上に置いたりしないようにします。http://www.med.or.jp/chishiki/o157/003.html

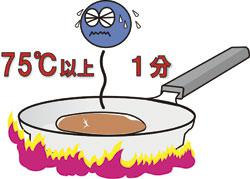

O-157の予防【調理】

◆調理を始める前に

調理台の上をきちんと片づけます。

清潔なタオル、ふきんを用意します。

手を石けんと流水でよく洗います。

◆調理器具(包丁、まな板、おはしなど)使ったあとはすぐに洗剤と流水で洗いましょう。

生肉が触れたものは洗ってから、熱湯で消毒しましょう。

できれば、肉・魚用と野菜用とに分けましょう。

ふきんは消毒液(次亜塩素酸ナトリウムなどの漂白剤)か煮沸で消毒しましょう。

たわしやスポンジは煮沸消毒しましょう。

◆調理中の注意加熱調理済みの食品や生で食べる野菜に、肉や魚の汁がかからないようにしましょう。

◆生で食べる野菜流水でよく洗いましょう。

◆冷凍食品解凍は冷蔵庫の中か、電子レンジで行います(室温で解凍すると、細菌が増える恐れがあります)。

使う分だけ解凍し、解凍したら、すぐに調理します。

◆肉、魚、卵十分に加熱して、生焼けの部分を残さないようにします(中心部の温度が1分間以上75℃となるように)。

http://www.med.or.jp/chishiki/o157/003.html

Sponsored Link

スポンサードリンク